Des indicateurs pour prendre le pouls des forêts

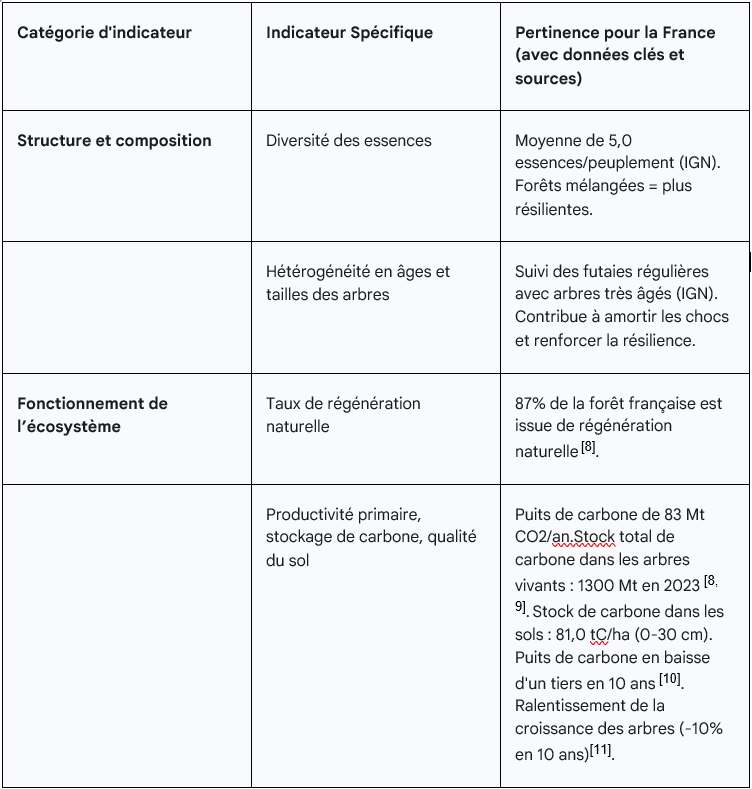

Pour comprendre la capacité de résilience d’un écosystème forestier, des indicateurs concrets, capables de refléter sa santé, sa dynamique interne et sa réaction face aux perturbations existent. Ces indicateurs s’organisent autour de trois grands axes : la structure des peuplements, le fonctionnement de l’écosystème et sa réponse aux chocs environnementaux.

Structure et composition des peuplements : la diversité comme atout

La diversité des essences présentes dans une forêt est aujourd’hui reconnue comme l’un des piliers de sa robustesse. Une forêt mélangée, composée de plusieurs espèces aux caractéristiques écologiques différentes, résiste mieux aux attaques de parasites, aux sécheresses ou encore aux tempêtes. En France métropolitaine, les forêts présentent en moyenne cinq essences par peuplement, mais cette richesse varie fortement selon les régions et les types de forêts [5,6]. Les peuplements feuillus sont en général plus diversifiés que les forêts de conifères, comme celles de pin maritime ou de chêne vert, souvent plantées en monoculture.

Au-delà de la diversité des espèces, l’hétérogénéité des âges et des tailles d’arbres dans un même peuplement joue également un rôle essentiel. Une forêt structurée en différentes strates, avec des arbres jeunes, adultes et âgés, offre une meilleure capacité d’amortissement face aux perturbations. Les vieux arbres, bien enracinés, sont souvent plus résistants aux tempêtes, tandis que les jeunes assurent la relève. Cette mosaïque favorise également la biodiversité et la dispersion naturelle des graines. Cependant, le dépérissement de certaines essences comme le hêtre, corrélé à une croissance passée plus faible, démontre que même les peuplements matures peuvent être vulnérables aux stress climatiques [7].

Fonctionnement écologique : entre régénération, croissance et stockage de carbone

Une forêt qui se régénère naturellement : un signe de vitalité

La forêt française est globalement issue à 87 % de régénération naturelle, ce qui constitue un indicateur fort de sa capacité de renouvellement et d’adaptation [8, 9]. Cette dynamique contribue au stockage de carbone et à l’expansion de la surface forestière [8, 9]. Cependant, la baisse de croissance et la hausse de mortalité des arbres menacent la fonction de puits de carbone, rendant le renouvellement forestier assisté (plantation) de plus en plus important.

Productivité, puits de carbone et rôle fondamental des sols forestiers

La forêt joue également un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique, en captant et stockant du dioxyde de carbone dans les arbres et dans les sols. Les forêts françaises absorbent actuellement près de 83 millions de tonnes de CO₂ par an [8, 9]. Malgré ces atouts, la diminution du puits de carbone forestier d’un tiers en une décennie [10] et le ralentissement de la croissance des arbres (-10% en 10 ans) [11] sont des indicateurs directs d’une dégradation de la productivité primaire nette et d’une vulnérabilité croissante.

Ce rôle de puits de carbone, bien qu’affaibli, reste central dans les politiques de transition climatique. À ce titre, les projets carbone forestiers apparaissent aujourd’hui comme des leviers structurants pour accompagner les dynamiques de reboisement et valoriser les services écosystémiques.

A lire en complément :

👉 Projets carbone forestiers : leviers phares d’une stratégie carbone durable ? | OKLIMA.

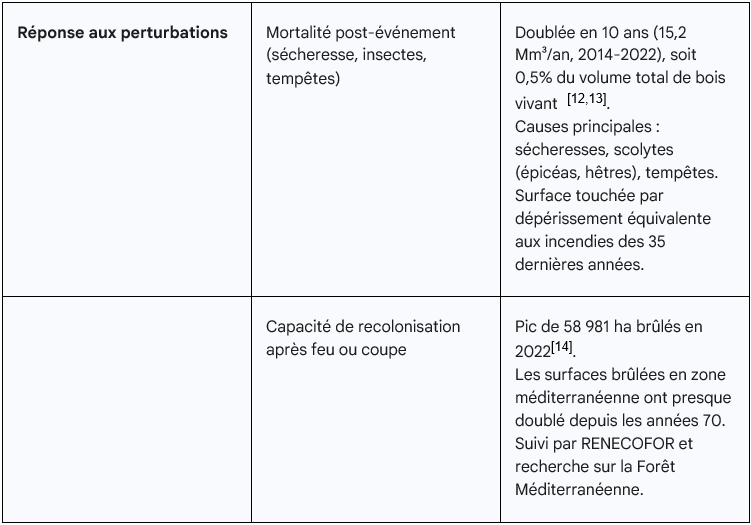

Face aux perturbations, des signaux de fragilité croissante

L’un des marqueurs les plus visibles d’un affaiblissement de la résilience forestière est l’augmentation rapide de la mortalité des arbres. En France, celle-ci a doublé en moins de dix ans, passant de 7,4 millions de mètres cubes par an entre 2005 et 2013 à 15,2 millions entre 2014 et 2022, soit environ 0,5 % du volume total de bois vivant chaque année [12,13].

Cette hausse s’explique par une combinaison de facteurs : sécheresses répétées, tempêtes, et surtout des attaques d’insectes xylophages comme les scolytes, qui prolifèrent dans des arbres affaiblis par le stress hydrique. Certaines essences sont particulièrement touchées, notamment l’épicéa commun et, dans une moindre mesure, le hêtre. La surface forestière concernée par le dépérissement est aujourd’hui comparable au total des surfaces brûlées en France métropolitaine sur les 35 dernières années, illustrant l’ampleur silencieuse de cette crise [13].